“只要我的毛驴不倒下去,一直走,就一定能到北京。”将近70年前,库尔班大叔“骑着毛驴上北京”的质朴情感感动了全国人民。

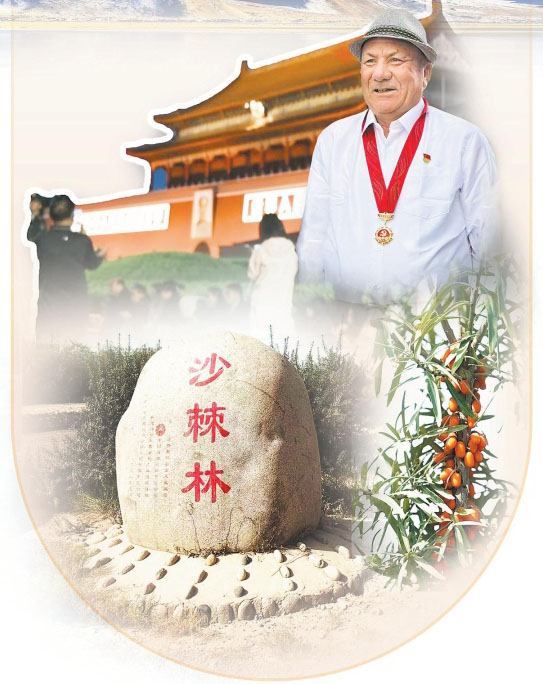

“我看到了!看到了真正的天安门,看到了升国旗,比电视里的还壮观,还漂亮!”2025年9月17日,新疆维吾尔自治区成立70周年前夕,另一位70岁的“库尔班大叔”坐着飞机到北京,实现了在天安门广场上的国旗下表达感激和爱的梦想。

伊布拉音·库尔班是新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县桐安乡的一名退休教师,也是一名与自治区同龄的老党员。在这个拥有维吾尔族、塔吉克族、柯尔克孜族等少数民族4373人的乡村,他是一位受人爱戴的长者。见多识广的他,讲起70年来的故事,总能吸引大家聚过来听。

治千年水患

伊布拉音·库尔班大叔家的小毛驴顶聪明。

谁不知道发洪水了要往高处逃命呢?

在叶尔羌河畔,每年夏天洪水袭来时,家家户户的驴都像有了肌肉记忆一般,拼命往山上跑,拦都拦不住。

可驴能跑,人不能跑。要知道,在这儿除了每年3个月的汛期,其他9个月都是干旱。不在洪水中保护庄稼,接下来的一年就会颗粒无收。要粮还是要命?这是每年夏天都横亘在叶尔羌河两岸各族人民面前的世代难题。为了保护家园,伊布拉音·库尔班大叔次次冲在前面,和村民们一起用柳条杨枝搭建简易的堤坝。

叶尔羌河是南疆400万人民的母亲河,它发源于帕米尔高原,由世界第二高峰乔戈里峰雪水融化汇集形成,独特的“暴涨暴落”水文特征导致春灌期缺水率高达40%,夏季洪峰却占全年水量的70%。从1954年到2010年,特大洪水发生了56次。人类惧怕它,却又离不开它。

南疆人民作出抉择——勇敢地“挑战”命运。

库尔班大叔清晰地记得,2011年3月底,叶尔羌河“冬枯”和“春旱”交界时节,一群来自天南海北的工人带着各式各样的机器,轰轰烈烈地进驻了喀什地区莎车县霍什拉甫乡和克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县库斯拉甫乡交界处的叶尔羌河上游。

如果说库尔班大叔带着村民用柳条杨枝抗洪靠的是勇气和信念,建设水利枢纽就是在他们的基础上加入了智慧与创新。2011年10月,新疆有史以来规模最大的水利枢纽工程——阿尔塔什水利枢纽工程正式开工。

现实的挑战摆在面前。这里是世界上地质条件最恶劣的峡谷之一:河床覆盖层厚达94米,像一层极厚的海绵;两岸危岩体高达800米,还面临基本烈度高达8度的地震风险;洪峰最高可达每秒4000立方米,相当于2.25个黄河的平均流量,经计算要164.8米高的大坝才能抵挡得住……这无异于在海绵堆上搭建摩天大厦。

一道道问题被送进实验室,一个个解决方案返还给工程部。针对技术难点,中核集团新华水力发电有限公司(下称新华发电公司)依托中国水科院、长江科学院、天津大学等知名科研院所,开展重大科技攻关和专题研究;委托水规总院专家团队及时对工程出现的问题“把脉问诊”,一大批院士教授、专家学者参与科研创新工作,并定期深入阿尔塔什工地现场,提供技术咨询、开展方案论证。

针对高边坡稳定难题,项目团队首创预应力锚索群支护体系,单索承载力突破300吨;为应对极厚覆盖层挑战,创新采用了“双轮铣槽+泥浆固壁”工艺,用混凝土防渗墙与帷幕灌浆组合技术,打造出深入地下120米的“立体防渗网”,建立了全球最深的覆盖层防渗墙;自主研发高寒混凝土配方,创新应用三维地质建模技术,为大坝套上了“金钟罩”。

地上的人们在忙碌,天上的卫星实时紧盯。阿尔塔什水利枢纽工程智能监测系统布设了1200个传感器,基于北斗卫星导航系统的无人驾驶振动碾在碾压施工过程中,通过无线传输,将碾压参数实时传输到大屏幕上,对大坝碾压、灌浆、安全等信息进行在线监控,实时感知坝体毫米级形变,近2亿条数据实时可查,确保大坝拥有“铜墙铁壁”般的“强健身躯”。

“阿尔塔什水利枢纽工程建设时通过创新赋能和技术攻坚,多项科研成果处于世界领先水平,工程累计获得授权专利50多件、荣获‘全国有影响力的十大水利工程’‘中国大坝工程学会科技进步特等奖’等奖项。”新华发电公司副总经理阿曼·热夏提自豪地介绍,阿尔塔什水利枢纽工程形成了一系列自主科研成果,不仅克服了世界性难题,还推广应用到安徽、河南、重庆、浙江等地的水利枢纽工程,为国家高坝安全建设与水资源保障战略提供了核心技术支撑。

2015年11月,大坝实现大江截流;2019年11月,下闸蓄水;2021年8月,全部机组并网发电。昔日汹涌的洪水,被“驯服”成为45公里长的高峡平湖。千年来春旱、夏涝、秋缺、冬枯循环的叶尔羌河成为了一年四季稳定可持续的可控用水,“看母亲河脸色”的时代终于过去了。

“再也不用害怕洪水了,想在家里就在家里,想去河边就去河边。”如今,库尔班大叔再和年轻人讲起过去与大自然的搏斗,恍若隔世。

富千家万户

伊布拉音·库尔班大叔家的小汽车开得飞快。

安居才能乐业。对于饱受叶尔羌河水患的村民来说,房子已经不再是安居之处。库尔班大叔至今记得,洪峰袭来的时候,刚盖好的房子就像纸糊似的散了架。就算年景好没赶上大洪水,一下起雨来,也是屋外大雨、屋内小雨。

针对库斯拉甫乡环境恶劣不宜居的情况,2018年9月,全乡1149户4205名群众整体迁至泽普县桐安乡。

“搬迁后,我们怎么养羊?”“搬迁后,我们在哪种地?”“我家世代生活在叶尔羌河沿岸,还能在母亲河畔生活吗?”“我不想再靠天吃饭了,能走别的路子致富吗?”……一系列的问题,在新家园迎刃而解。

桐安乡党委副书记、乡长艾科热木·麦麦提在城市里出生,桐安乡的条件在他看来,虽然是喀喇昆仑山腹地的小山村,就算与城里比也不遑多让:家家户户的院落里,有着宽敞明亮的砖瓦房,保供24小时的生产生活用电和自来水,前院种葡萄、后院养绵羊;居住区外是成片的棉田和连绵的温室大棚;往乡中心走一走,安全卫生的幼儿园、现代化的小学、设施多样的活动中心、干净整洁的卫生院……谁不说咱的新家乡“亚克西”?

这片美好的光景也得益于阿尔塔什水利枢纽工程。水力调节将让当地灌溉保证率从不足50%提高到75%,让自动调节水量的智能化灌溉系统走进了千家万户,新疆长绒棉亩产提高了30公斤;充沛的电力为南疆提供了清洁能源,每年足够供220万个家庭使用。工程建设时期,小伙子们走出家门上工地免费学技术,学成就在工程上就地干活,心思活络的还走出大山去内地打工;工程建好后,有了充足的电力,多家纺织厂、电器厂在附近落户,姑娘们走出家门学手艺,在家门口就能就业。

“现在家家户户都有小汽车,有人家里还有工程车,开出去到哪都能赚钱。”库尔班大叔早早就买了小汽车,现在,车在村里已经不稀罕了。村里通上了平整宽阔的柏油路,人想去哪儿都是一脚油门就到,货物也沿着大路走向全国各地。

桐安乡的特色沙棘产业正是村民在家门口脱贫致富的一面“旗帜”。金秋九月,桐安乡的沙棘林里,橙红色的沙棘果挂满枝头。村民小心地将水嫩晶莹的果子连枝剪下,装车运往加工厂。

外来的客商很难想到,这片沙棘林并非“土生土长”,而是阿尔塔什水利枢纽工程运转后,桐安乡人民在不毛之地上从零建起的。2022年起,桐安乡通过开沟换土、改良土壤结构,规模化种植大果沙棘,并引入加工厂延伸产业链。沙棘原浆、沙棘果酱、沙棘籽油、沙棘复合饮料、沙棘啤酒……酸酸甜甜的的沙棘加工产品从大山里“走”出来,摇身一变成为消费者追捧的健康食品。

“沙棘富含维生素、类黄酮、不饱和脂肪酸及矿物质等丰富营养成分,有了加工厂,我们在乡里就把果实加工成高附加值产品,人均年收入从2019年的3800元增至2024年的1.9万元。”桐安乡党委书记樊科兴介绍,乡里还很重视知识产权工作,与高校院所、企业进行合作,研发了独具特色的沙棘啤酒,并在今年9月核准注册商标,新产品马上就要上市了。“我们在戈壁荒山里种出了‘金山银山’。”樊科兴说,乡里正在规划建设300亩的沙棘加工产业园区,专注沙棘果、叶、杆深加工,打造“新品种、新技术、新模式、高效益”的特色产业。

樊科兴介绍,桐安乡将在“沙棘啤酒”品牌基础上,将区域产业推至更广范围,塑造区域“大果沙棘”品类品牌,依托“一带一路”打造世界沙棘品牌基地,让叶尔羌河畔的沙棘果“飞”到世界各地。

行千里之外

伊布拉音·库尔班大叔坐的飞机飞得可远了。

生活好了,日子甜了,人也闲不下来了。不需要带领乡亲们抗洪的库尔班大叔也想旅旅游,走一走比较大的城市,上趟北京,看看升旗。

9月17日早上5点57分,库尔班大叔在天安门广场,亲眼目睹五星红旗伴着庄严的国歌冉冉升起。

库尔班大叔的右手紧紧按在左胸前。他手里握着从家乡带来的一把砂土。这把来自喀喇昆仑山中叶尔羌河畔的土,飞跃了4000公里,与库尔班大叔一起沐浴朝阳。

“我等这一天,等了50年。”观礼之后,库尔班大叔迫不及待地用手机把天安门前国旗飘扬的照片发给村里的老朋友们,“你们看,国旗红得像我们桐安乡的苹果,金黄的五星像我们晒在院子里的玉米。这就是我们的祖国,这就是我们的日子。”

9月25日,回到家乡的库尔班大叔和大家一起收看新疆维吾尔自治区成立70周年庆祝大会。看完电视,库尔班大叔和乡亲们一起,坐在自家院里的凉棚下,追忆往昔,畅谈未来。

老人们聊得热火朝天,孩子们聚在一边玩耍。库尔班大叔口中过去的苦难,在他们听起来,是太渺远的过往。他们吃过最大的苦,是背课文、做算术,对于他们而言,去北京的机会多着呢,未来的日子美着呢。

库尔班大叔看了看手机,天安门广场上朝阳照四方;望了望村外,阿尔塔什的水库上彩虹绚丽多彩。(本报记者 孙迪)

(编辑:刘珊)

(luck官网下载安卓独家稿件,未经授权不得转载。)