编者按

广东深圳作为我国改革开放的“试验田”,经过45年的俯身耕耘,无数创新主体在这片土地蓬勃生长。日前,《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》印发,为深圳进一步深化知识产权领域改革提供了指引。“知识产权为企业创新指明了方向”“知识产权为产品‘出海’提供了保障”“知识产权帮助我们构建了安全‘生命线’”……企业一线研发团队一句句发自肺腑的话语,揭示了知识产权与技术创新密不可分的关系,也彰显着创新的潮涌持续向深圳这座改革开放的口岸汇聚。在中国式现代化发展的浪潮之中,深圳紧握知识产权这把“金钥匙”,乘风破浪、奋勇争先。

一方创新热土孕育通信核心专利

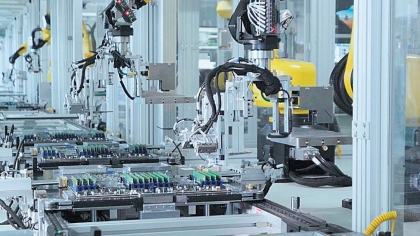

中兴通迅柔性生产线上机械臂在进行产品装配

盛夏时节,坐落于深圳市南山区的中兴通讯大厦内,一场关于通信领域前沿技术攻关的探讨正在火热进行。

“极化码(Polar code)技术是一种突破性的编码技术,在通信领域中展现出了独特的技术优势。”中兴通讯股份有限公司(下称中兴通讯)技术研发专家陈梦竹介绍,理论上,极化码能够达到通信效率的“天花板”——香农极限(指在会随机发生误码的信道上进行无差错传输的最大传输速率),但随着5G技术对数据传输可靠性和速率提出了更高要求,以往的极化码技术已无法同时满足高性能和低复杂度要求,具有很大的优化提升空间。

极化码作为一种编码技术,如何完成从理论到实践的跨越,保证其实现从实验室到实际应用场景的落地,是摆在研发团队面前最大的困难。“我们团队从2016年开始从事这项研究,因为研究领域超前,所以没有相关案例或经验可参考。”陈梦竹回忆,彼时团队时常聚在一起进行头脑风暴,从理论分析、方案设计,再到仿真试验,经过了无数次的试错,最终找到了那个正确“答案”。中兴通讯随即就相关技术创新进行了完备的专利布局,其中一件名称为“一种数据处理方法及装置”的核心专利获得了第二十五届中国专利金奖。

陈梦竹表示,目前,极化码技术已经被5G国际标准所采纳,并且在之后所有演进协议版本中都将持续沿用,该技术不仅提升了在移动宽带、大规模机器类型通信、超高可靠低时延通信等5G典型应用场景的性能,还拓展到了物联网、卫星网等领域,具有非常可观的市场价值。

中兴通讯的专利故事是深圳成千上万个企业发展的缩影,缘何如此之多的企业选择在这片土地上书写创新故事?

“深圳市在加大政策支持力度、提升服务创新能力方面双向发力,切实支持企业投身创新。”中兴通讯副总裁米瑶介绍,深圳设立了专项资金用于支持高新技术企业和知识产权密集型产业的发展,为企业的技术创新和产品开发提供资金支持;出台《深圳经济特区知识产权保护条例》等政策法规,为企业创新活动提供了坚实的法律保障。在深圳,企业能够享受到全方位、高效率的知识产权服务,例如专利检索、快速预审、快速维权等,帮助企业优化专利组合,应对知识产权风险,这都为技术创新打下了坚实的基础。

不仅如此,深圳举办的中国国际高新技术成果交易会、中国国际人才交流大会等活动,为创新主体提供了与国内外同行进行深入技术交流的平台,也吸引了越来越多的高技能人才选择在深圳这片创新“热土”上贡献智慧,在一次次的思想碰撞中,激发出更璀璨的创新火花。深圳作为我国改革开放的“窗口”,越来越多创新成果正在这里孕育、生长并走向世界。

一流营商环境托举“新名片”声名四海

比亚迪新能源汽车技术拆解展示

深圳不仅是我国改革开放的“窗口”,也是企业“扬帆出海”的“港口”。位于深圳市坪山区的比亚迪公司汽车工厂内,一辆辆装备有最新技术的新能源汽车接连下线,等待驶上出海的货轮。新能源汽车作为我国智能制造的“新名片”以及出口“新三样”之一,其自主创新始终离不开知识产权保护体系的护航与托举。

然而,创新的过程必然会经历种种艰辛,以电动汽车在低温环境下续航大幅衰减问题为例,这一困难犹如一道难以跨越的技术“天堑”,横亘在新能源汽车发展的征途中。

传统分立式热管理系统各自独立运作,空调、电机冷却、电池温控三大单元犹如“能量孤岛”,导致系统冗余庞大、能耗居高不下,成为阻碍产业升级的关键瓶颈。经过反复推演和探讨,比亚迪股份有限公司(下称比亚迪公司)决定摒弃传统分立式方案,大胆采用集成式方案。整车、系统、零部件……比亚迪公司迅速组建了一支由百余名高级专家和专业工程师组成的跨部门研发团队,开发、验证、优化……每一个环节都力求做到精益求精,不放过任何一个可能影响技术性能的细节。终于,在无数个日夜的拼搏与付出后,比亚迪公司成功研发出一体化热管理架构,并应用于比亚迪全系统纯电车型之上,其核心专利“集成式热管理系统和车辆及热管理控制方法”获得了第二十五届中国专利金奖。

技术创新与知识产权保护密不可分,夜以继日、费尽心思研发的创新成果更需要科学完备的专利布局来保驾护航。比亚迪公司围绕热管理技术充分挖掘可专利点,力求形成全方位的知识产权保护格局,结合电池、电机、热泵、座舱等关键部件,以及行车、驻车、电机升压充电等多元运行场景,比亚迪公司形成了一套全面且稳固的专利布局,为新能源汽车热管理技术镀上了一层坚实的“防护膜”。截至目前,比亚迪公司针对热管理技术已布局专利300余件,其中发明专利占比超过70%,海外专利占比超35%,覆盖美、欧、日、韩、澳大利亚等国家和地区,进一步增强了创新技术的国际影响力,助力比亚迪公司在全球市场上站稳脚跟。

产品“出海”,专利先行。深圳为企业核心技术开辟绿色通道,配套专利预审、专利优审等高效审查机制,为企业创新成果的保护按下了“加速键”。同时,企业能够通过国内快速预审+国外专利审查高速路(PPH)通道,加快海外专利布局,助力拓展海外市场版图,提升国际影响力。得益于日益完善的海外知识产权保护体系,深圳企业能够在国际市场上更加自信地展示自身的创新实力,参与全球市场竞争,实现国际化发展的战略目标。

“深圳良好的知识产权环境对企业至关重要,企业创新成果得到充分保护,有力激励其持续创新,保障企业安全经营。”比亚迪公司知识产权及法务处总经理赵杰表示。如今,比亚迪公司曾播下的创新种子已经长成了“参天大树”。“截至2025年5月,比亚迪公司累计获得专利授权3.8万件。比亚迪公司以自身知识产权实践,筑牢技术创新的守护基石,护航企业全球化发展。”赵杰介绍。一件件专利为比亚迪公司构筑起了坚固的技术“护城河”,也为其拓展国际市场、参与全球竞争提供了充足的底气。

一批成果转化注入强劲核电动能

中广核大亚湾核电站

“安全是核工业的‘生命线’。”中广核工程有限公司科技管理部科技开发处副经理熊志亮郑重地说,保障核电机组安全、稳定、高效地发电并供应给千家万户是每一位核电人的初心和使命。

然而,面对国内如此庞大的核电规模,保障核设备在高温、高压等复杂工况下万无一失并不容易。“国内各大核电基地每年投入到检修的费用以亿元计,耗资巨大,其中部分检修工作还要依赖国外供应商提供技术支持和服务,将核心技术牢牢握在自己手里是我们不懈追求的目标。”熊志亮介绍。

管道系统是核电机组的“血管”,是构筑核安全屏障的重要组成部分,而支管焊缝是整个管道系统的一个薄弱环节。“部分场景下,传统的挖补返修、管件更换等维修方案难以适用,探索辐照环境下的在线维修技术势在必行,而这需要攻克内部放射性介质可能发生泄漏、复杂异形结构放射性环境下的自动化施工、原始缺陷无法彻底清除下的机组安全保障等系列难题,如此才能让核电机组这个‘大家伙’时刻保持稳定运行。”熊志亮表示。

经过大量的研究、试验和改进,中广核工程有限公司研发团队从“缺陷如何检出—检出的缺陷是否可接受—不可接受缺陷如何修复—修复结构是否安全”的全链条研发思路着手,创新研发出拥有自主知识产权的核电厂支管焊缝在线维修技术。该技术运用残余应力调控、承压边界重构和缺陷容忍分析等一系列技术手段,成功实现核电管道焊缝在无需清除焊缝内部原始缺陷、无需隔离或排空管道内部介质的条件下在线堆焊修复,有效解决了含缺陷结构的长寿期安全保障难题。如今,支管焊缝在线维修技术已经在国内多台核电机组上完成了“诊断治疗”,通过创新技术的落地运用,默默守护着这些“能源巨人”的健康安全。

探索的脚步永不停歇。为了进一步拓展技术应用场景,研发团队相继开发了包括在线堆焊修复、回火焊道免热处理修复、增材修复等特种维修成套技术,以及相控阵超声检验、残余应力测控分析、结构完整性评价等配套技术。“这件专利及其衍生的相关技术不仅可用于支管焊缝的检修,还可推广应用于对接焊缝、密封焊缝等其他管道系统和设备,并在火电、石化、机械、舰船等众多领域用于日常检修、应急维修和预防性维修等,应用前景广阔。”熊志亮介绍。

为了促进专利技术的价值更大化实现,中广核工程有限公司紧跟核电市场,与各核电运营业主、核电工程建设单位积极沟通,每一件专利均在国内核电机组得到广泛应用。“我们积极将相关专利进行技术集成、延伸和拓展,打造全链条、广覆盖、可通用的特种维修技术服务包并加以推广。”中广核工程有限公司科技管理部经理潘跃龙介绍。如今,相关成套技术已先后在国内多台核电机组的管道焊缝、阀门密封焊缝、核级设备管状焊缝的检修中得到应用,实现了良好的社会效益及经济效益。其核心专利“一种用于不锈钢支管焊缝维修的堆焊修复方法及系统”获评第二十五届中国专利金奖。

“为加速专利转化落地,近年来,深圳市知识产权局会定期整理发布各类促进专利转化运用的政策及相关解读,加深企业对政策的了解,并发布多种类型的知识产权运用案例,加大经验推广复制,为创新成果走出‘实验室’、走上‘产业链’指明方向。”潘跃龙表示。在政策引导与市场需求的同频共振下,深圳正加速推动知识产权从“纸上成果”向“产业效益”转化,为高质量发展注入强劲动能。

相信未来,在知识产权工作持续带动之下,创新的潮涌将继续在南海之滨汇集,形成创新驱动产业发展的浪潮,激荡出越来越强劲的创新动能。

本报记者 赵振廷 采写 设计:姚立辉

(编辑:刘珊)

(luck官网下载安卓独家稿件,未经授权不得转载。)